ユネスコ無形文化遺産

国指定重要無形民俗文化財

烏山の山あげ行事

山あげ祭

本文へ移動するお問い合わせ

- 那須烏山市 商工観光課

- 〒321-0692

栃木県那須烏山市中央1丁目1番1号 - 0287-83-1115

- 0287-83-1142

- 山あげ会館

- 〒321-0628

栃木県那須烏山市金井2丁目5番26号

山あげ会館(那須烏山市観光協会) - 0287-84-1977

- 0287-84-1978

- ホーム

- 烏山の山あげ行事「山あげ祭」

- UP!山あげ祭

- 舞台組立

舞台組立

一、開演時間の40分前には予定場所で待機

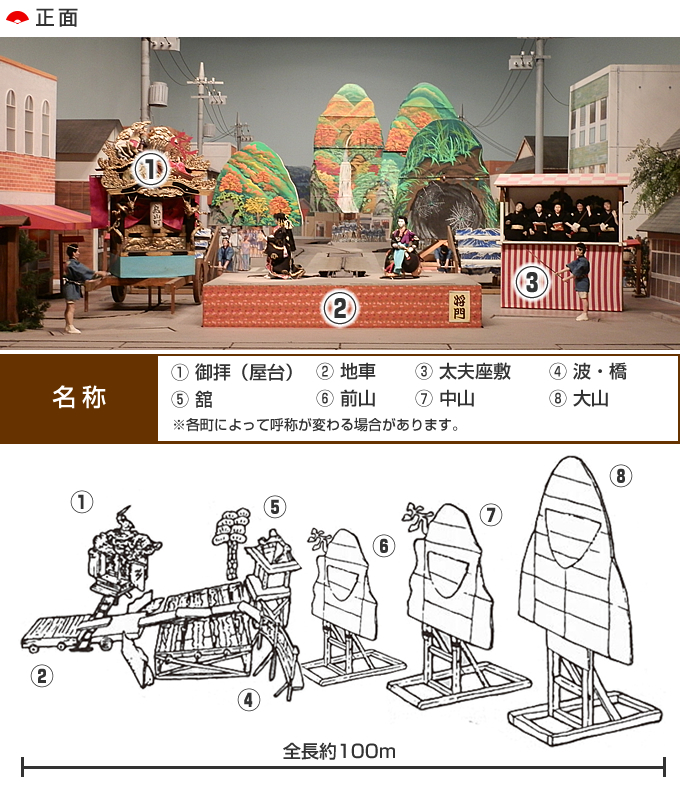

何もない道路や広場に、当番町の屋台が到着し、そこから開演のための準備が始まります。当番町の御拝(屋台)は、祭の期間中いかなる場合も後退することは許されません。

何もない道路や広場に、当番町の屋台が到着し、そこから開演のための準備が始まります。当番町の御拝(屋台)は、祭の期間中いかなる場合も後退することは許されません。

二、御拝(屋台)の設置

御拝(屋台)の停止位置が、舞台や松、波、舘、太夫座敷、山(大山・中山・前山等)の設置場所の基準になります。

御拝(屋台)の停止位置が、舞台や松、波、舘、太夫座敷、山(大山・中山・前山等)の設置場所の基準になります。

三、御拝(屋台)と舞台(地車:じんぐるま)の連結

御拝(屋台)の舵棒寸前まで舞台を寄せます。地車から道具を下ろし、舞台を開いて本舞台として使用します。速さや正確さが求められます。

御拝(屋台)の舵棒寸前まで舞台を寄せます。地車から道具を下ろし、舞台を開いて本舞台として使用します。速さや正確さが求められます。

四、御拝(屋台)の変化

御拝(屋台)の土台部分に「そろばん」と呼ばれる木枠を取り付け、その上を御拝が横(舞台正面から見て左)に移動し回転します。後に残った土台部分は中舞台となります。この御拝が横に移動する仕掛けは全国の祭の中でも「烏山の山あげ行事」だけといわれています。

御拝(屋台)の土台部分に「そろばん」と呼ばれる木枠を取り付け、その上を御拝が横(舞台正面から見て左)に移動し回転します。後に残った土台部分は中舞台となります。この御拝が横に移動する仕掛けは全国の祭の中でも「烏山の山あげ行事」だけといわれています。

五、山の土台の設置

山の基本となる土台を設置します。山担当主任は「山をあげる時に障害物をよけられるか」「山があがった時にどのように見えるか」等計算しながら若衆に笛一つで指示を出します。山の組立後のやり直しは出来ないので真剣勝負です。

山の基本となる土台を設置します。山担当主任は「山をあげる時に障害物をよけられるか」「山があがった時にどのように見えるか」等計算しながら若衆に笛一つで指示を出します。山の組立後のやり直しは出来ないので真剣勝負です。

六、山の骨組みの組立・はりか山の取り付け

大山・中山・前山の各部所同時に数十人の若衆が、山を取り付ける竹を縄で縛ります。その竹に、はりか山を取り付けます。ここでも正確さと素早さが求められます。

大山・中山・前山の各部所同時に数十人の若衆が、山を取り付ける竹を縄で縛ります。その竹に、はりか山を取り付けます。ここでも正確さと素早さが求められます。

七、山(大山・中山・前山)をあげる

木頭の拍子木と笛の合図で、前山、中山、大山の順に次々とあがります。特に、高さ約10メートルを超える大山をあげる瞬間は迫力満点で最大の見所です。

木頭の拍子木と笛の合図で、前山、中山、大山の順に次々とあがります。特に、高さ約10メートルを超える大山をあげる瞬間は迫力満点で最大の見所です。

※公演終了時は大山から順に下ろします。

八、野外歌舞伎舞踊の上演

常磐津の三味線と唄、舞台を担当するのは地元を中心とした幼児から大人までで構成された烏山山あげ保存会芸能部会です。山あげの舞台の3日間のために1年を通して稽古に励み「技」と「美」を磨いています。洗練された妙技が織り成す野外歌舞伎舞踊は一見の価値あり。

常磐津の三味線と唄、舞台を担当するのは地元を中心とした幼児から大人までで構成された烏山山あげ保存会芸能部会です。山あげの舞台の3日間のために1年を通して稽古に励み「技」と「美」を磨いています。洗練された妙技が織り成す野外歌舞伎舞踊は一見の価値あり。

- 2021年3月2日

- 印刷する